石英,機械表的劊子手——石英表的歷史·上篇

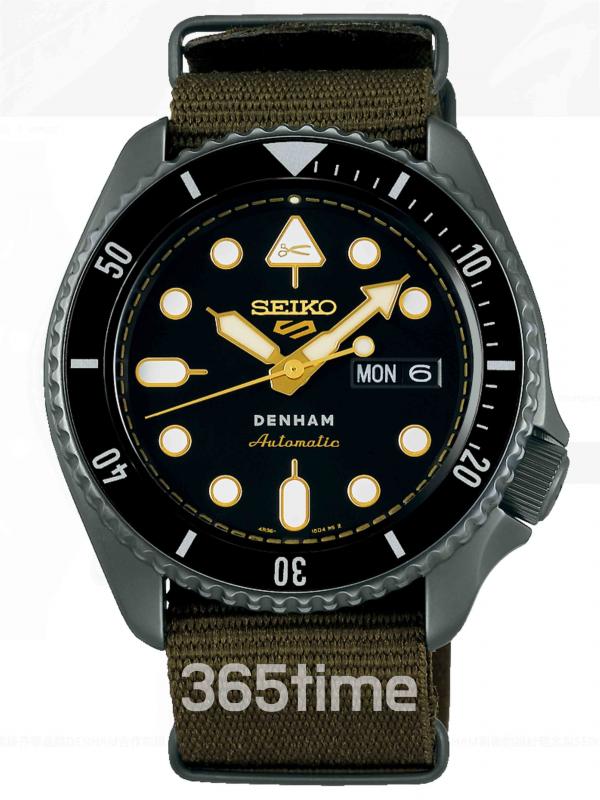

精工

本質上來看,石英技術的發(fā)展其實已經(jīng)從根本上消除了瑞士機械制表行業(yè)存在的需要,然而如今的事實卻是,二者不僅和平共處,共用著同一市場平臺,甚至在有些時候還相輔相成地融合在了一起。

半個世紀前,一款由電池供能的手表問世,而其價格約莫相當于當時的一輛家用轎車。這款精工Astron腕表宣告了一個制表行業(yè)新時代的來臨,但這個時代同時也正在把傳統(tǒng)的制表工匠們逼上絕路。

在任何一個時代的任何一個行業(yè)當中,技術的突變總是會產(chǎn)生贏家和輸家。上世紀60年代末,瑞士和日本的制表行業(yè)在石英技術的發(fā)展方面本是勢均力敵,但精工卻率先推出了自己的Astron。而不論你支持誰,這都是20世紀制表行業(yè)的一次突破性的發(fā)展,亦是鐘表史上的一個重大的轉折點。

石英手表的發(fā)明和傳播引發(fā)了世界性鐘表產(chǎn)業(yè)的結構巨變,這自然也使得以生產(chǎn)機械鐘表為基礎的瑞士制表業(yè)在接下來的十幾年里陷入到了一片混亂的局面當中,在此期間,許多瑞士手表品牌紛紛倒閉,其中的很大一部分就此消失在了歷史的長河當中。

精工Astron腕表所搭載的石英機芯

時間快進到21世紀,對于不少制表和收藏行業(yè)里的人士來說,“石英”這個詞兒仍然讓他們打心眼里的想要遠離,因為這意味著便宜和便利,以及是一種自動化流程和批量生產(chǎn)的毫無B格可言的消耗品。而且,最令人厭惡的是,這是對精良工藝傳統(tǒng)的一種不尊重。到了2000年,石英風暴肆虐過后造成的殘垣斷壁大部分都已經(jīng)被修葺一新—得益于Jean-Claude Biver等關鍵人物的努力,機械表已成功地再度被重新定位為奢侈品—但這項技術仍不時地會讓人想起那段暗淡的時光。

時間是最好的治愈者。如今50年過去了,諸如像浪琴等家喻戶曉的瑞士品牌實際上正在投入巨額研發(fā)資金,用以改進石英技術。2019年的日內(nèi)瓦表展上,卡地亞推出的支柱產(chǎn)品的其中之一,便是石英版的Santos-Dumont。另一個例子就是同年巴塞爾表展上發(fā)布的西鐵城0100腕表,這是一款太陽能石英表,其精確度達到了±1秒每年,可以說驚掉了不少人的下巴。雖說機械機芯仍然是豪華手表之地的王者,但石英的流放也已接近尾聲。

若要正確的理解為什么石英技術會給制表界帶來如此巨大的變化,就應當從它的精確度方面入手,換句話說,即是它的工作原理。

石英晶體本身所具有的的壓電效應,在制表界當中非常的有用,簡單來說,就是當電流通過石英晶體時,便會使之發(fā)生振動,而其振幅也是相當?shù)姆€(wěn)定,因此,如果用電路來計算的話,就可以計量出比游絲振動要精確得多的時間。

法國科學家皮埃爾·居里在1880年時第一次觀測到壓電效應,但直到將近半個世紀后,它才被應用到計時領域。1927年,工程師沃倫·瑪麗森制造了第一臺用石英晶體來進行調(diào)速的鐘表,而這也成為了有史以來最精準的鐘表。雖然該產(chǎn)品讓那些實驗室和天文臺的工作人員們感到振奮,但直接占了房間一隅的龐大尺寸,卻令制表商們對之興趣缺缺。

制造石英手表需要克服兩個挑戰(zhàn),一是要將內(nèi)部模塊小型化,二就是要開發(fā)出一種體積小、功率大,足以為整個模塊提供動力的電池。1957年,美國制表公司漢米爾頓跨越了其中一重障礙,推出了第一款電池驅動的手表——漢米爾頓Electric 500。

然而,漢米爾頓的這款Electric 500腕表卻并沒有使用石英晶體,而是簡單地用電池來代替主發(fā)條作為了動力源,所以它并不是石英表,而應該被叫做電子擺輪表。僅僅幾年之后,也就是1960年,寶路華打造的Accutron腕表有了進一步的改進,它將擺輪換成了金屬音叉。

看著相隔太平洋的美國制表品牌漢米爾頓和寶路華行動如此迅速,不甘居于人后的精工也開始比以往任何時候都更加努力地推動起自家電池驅動石英手表的研發(fā)進程來,當然了,瑞士人和他們的專業(yè)部門——電子表技術中心(Center Electronique Horloger)也一樣如此。于是,一場沒有硝煙的較量就這樣開始了。