石英,機械表的劊子手——石英表的歷史·下篇

精工

1969年的圣誕節,精工推出了黃金外殼的Astron腕表,一套行云流水的石英拳法直接將美國和瑞士打出了場外。然而,就在石英表剛剛嶄露頭角的同時,電子表也開始流行了起來,一個最直觀的例子就是在1973年的電影《007之生死關頭》當中,邦德的手腕上就佩戴著一款漢米爾頓的Pulsar P2腕表。使用了LED或LCD液晶屏顯示的電子表也給諸如像是惠普、摩托羅拉或德州儀器等電子元件制造商打開了一道通往制表界的大門,而這又更進一步地擠壓了瑞士制表公司的生存空間。

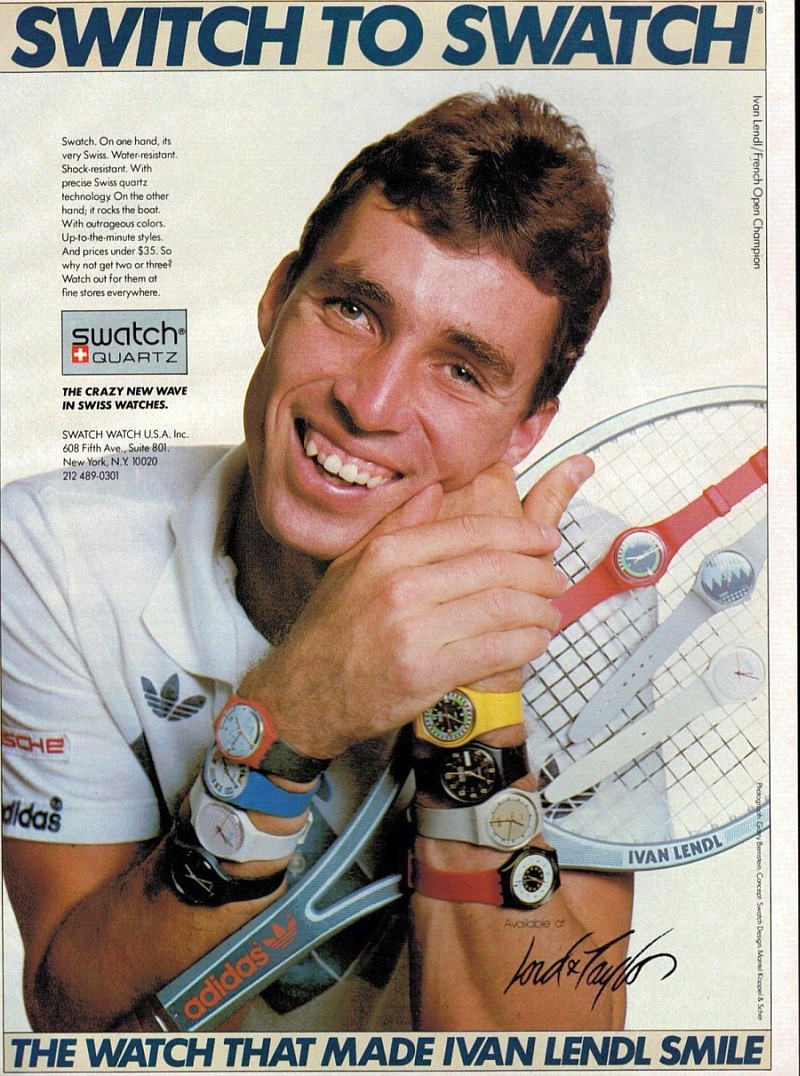

1978年,最黑暗的時刻來臨。瑞士鐘表業陷入了非常嚴重的困境,政府不得不采取重組該行業的舉措。而在這種必然帶有侵略性的并購環境當中,像是尼古拉斯·哈耶克(Nicolas G. Hayek Sr)以及讓-克勞德·比弗(Jean-Claude Biver)等傳奇人物應運而生。這些人全都致力于重建瑞士鐘表業在奢侈品領域的地位,其中哈耶克計劃從石英表價格親民的角度入手曲線救國。1983年,隨著Swatch斯沃琪手表的誕生,這一計劃實現了。“Swatch”是“secondary watch”的縮寫,意指佩戴者可以根據當日的心情和著裝來更換手表。

斯沃琪的出現標志著石英危機轉折點的到來,但毀滅性的影響早已顯現,在過去的10年里,瑞士手表的產量硬生生減少了一半。

在第一款石英手表問世的15年后,瑞士鐘表行業開始大規模地生產起自己的石英手表來。雖然是付出了慘重的代價,但這艘巨輪的航向終于是得到了修正,盡管起速要慢了一些,可至少航行的方向是正確了,而其動力在日后必將變得越來越強。

整個制表界都將資源和精力投入到了石英表領域,因而令該領域有了顯著的進步。許多手表公司很快就能將復雜的功能融入到石英表的機芯當中,包括像是計時、多時區、響鬧功能或甚至潛水深度傳感器等等。但在更本質的層面上,石英表也在不斷追求精度上的完美,早在1971年,就有不少品牌開始生產高精度石英表了。如今,人們雖然對于擁有一系列功能的石英表喜聞樂見,但相對而言,這其實仍然是一種次要的需求,消費者們更樂于購買的還是在電池壽命和精度兩方面做的更出眾的石英表。

2018年,西鐵城以每年誤差±1秒的原型石英懷表震驚了制表界。在它那合成藍寶石材質打造的表殼里面運作著的是Cal.0100型光動能機芯,其被稱為有史以來最精確的機芯之一。12個月后,2019年的巴塞爾表展上,西鐵城終于帶來了一款萬眾期待的作品——可以戴在手腕上的Cal.0100。

這一發布表明,各大品牌對于未來消費者看待石英表的眼光是持積極態度的。盡管在過去的幾十年里,石英表在價格和做工方面一直處于低端態勢,但現在不少品牌都開始為對應的愛好者群體設計打造高端石英表款了,因為后者往往會把注意力集中在手表的技術和設計方面。與擁有百年歷史的傳統制表族系相比,只有50來歲的石英表只能算個弟弟,但如今的它已不僅被鐘表界所接受,更被證明擁有著無窮的潛力,在未來的歲月里必將綻放出更為耀眼的光芒。