瑞士鐘表經歷了哪三次危機?什么策略讓他們逢兇化吉,化危為安?

今天的瑞士鐘表,儼然已經成為一種高端鐘表的代名詞。

關于“Swiss made”的使用也有著嚴格的要求,比如瑞士產的零部件必須占到60%以上的比例。此外,還要滿足以下3個條件,才可以在手表上使用“Swiss made”、“Swiss”或其它含“瑞士”一詞的表達方式。

1、機芯為瑞士產。

2、組裝在瑞士完成。

3、生產者的最后檢測在瑞士完成。

歷經上百年的風雨考驗和時代變遷,瑞士鐘表依然是世界鐘表業一座屹立不搖、難以逾越的大山。

第一次,機械化大生產帶來的沖擊。

中世紀時期,因為宗教迫害,大批法國新教徒遷徙至瑞士,其中不乏手藝精湛的鐘表師,據說有上千名,這些制表“先驅”的到來為瑞士鐘表業的繁榮打下來了良好的基礎。況且,加爾文的新教還禁止佩戴珠寶,卻提倡佩戴手表。以瑞士為中心的鐘表業,迎來一個大發展時期。今天的很多鐘表大牌都是誕生在那個年代。

隨著工業革命的深入推進,機械化大生產逐漸代替手工業,瑞士鐘表業迎來第一次沖擊。19世紀中下旬,美國人瓊斯從波士頓來到瑞士沙夫豪森,創了萬國表(IWC),制表工藝采用了美國的工業生產流水線,因此產量大幅攀升,手表的價格也就降下來了。這次沖擊主要來自產出效率的提高,不過后來很多鐘表大牌采取“錯位發展”的戰略,瞄準中上層消費者,進而穩住了瑞士鐘表的市場地位。

第二次,石英機芯帶來的沖擊。

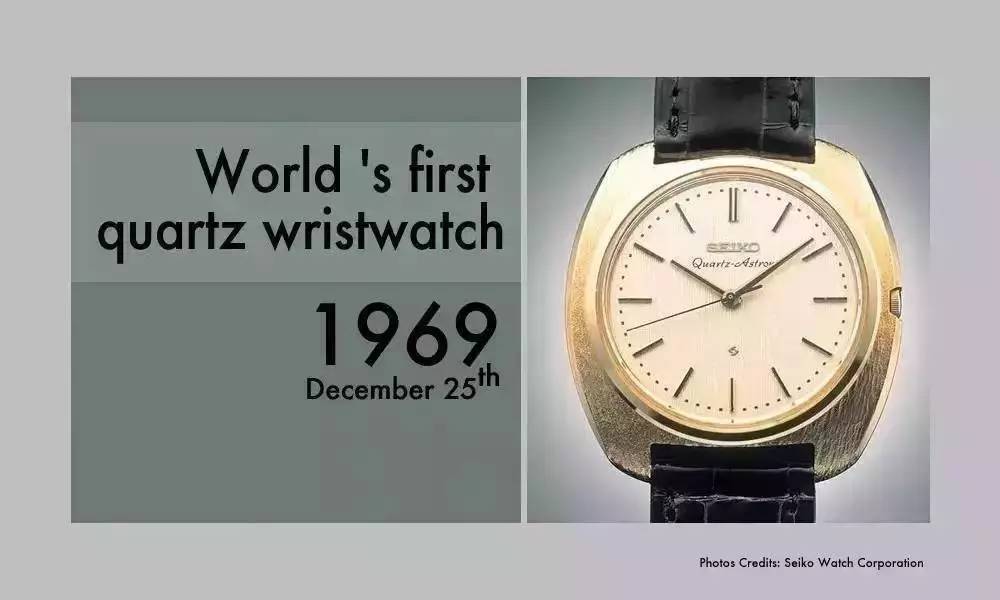

除去兩次世界大戰的影響,世界鐘表行業在平穩發展了100余年后,又遭遇了一次刻骨銘心的大沖擊,這次的主角是石英機芯。

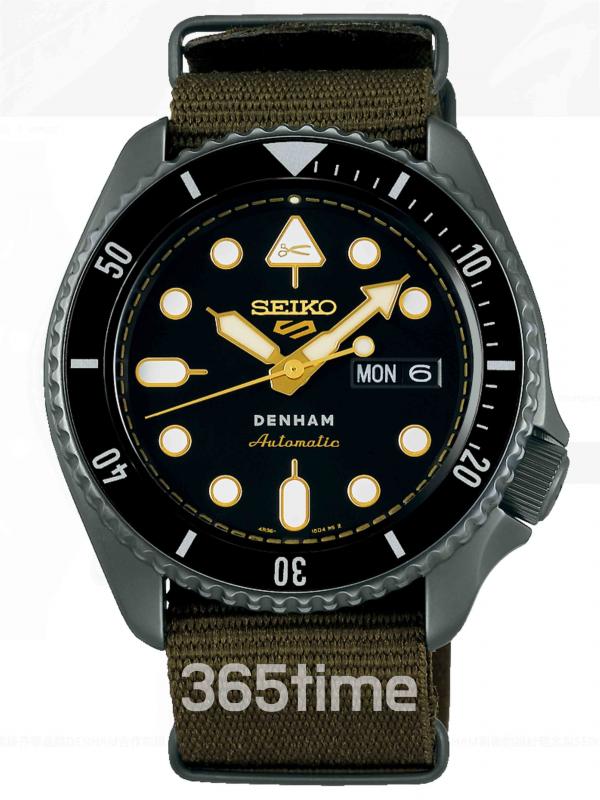

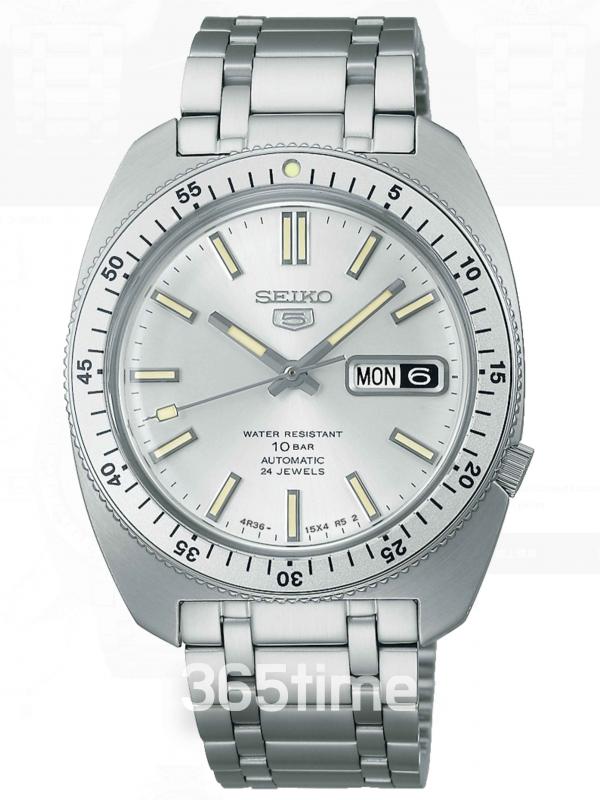

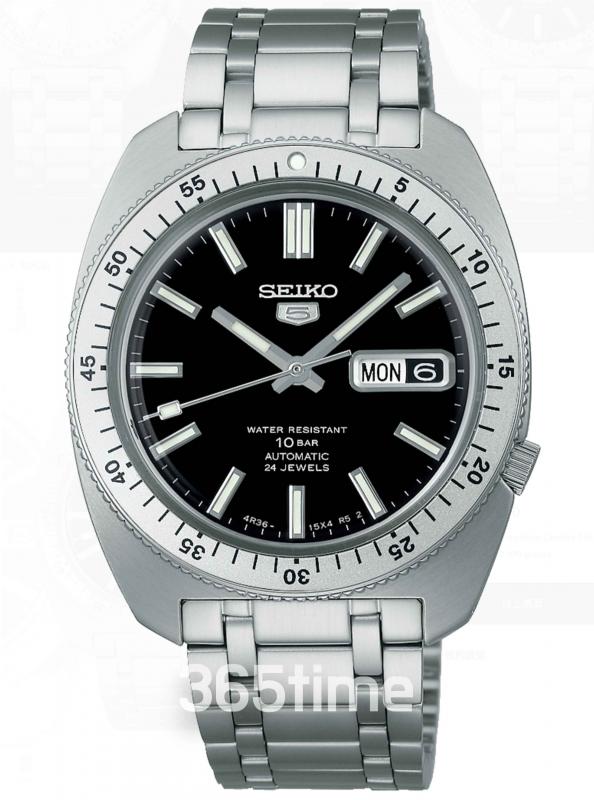

1969年,日本人發明了石英機芯。卡西歐、西鐵城、精工等日本表在這一時期都取得了前所未有的大發展,甚至一度有吞并整個瑞士鐘表業的勢頭。相比機械機芯,石英機芯走時更準了,續航時間也更長了,最關鍵是也更加廉價了。經歷這次沖擊,一些瑞士鐘表品牌“銷聲匿跡”了,有的品牌直到90年代才在資本的驅動下“借尸還魂”。

當然,為應對這次危機,瑞士大牌以不變應萬變,采取的策略仍然是“錯位發展”,緊緊抓住中高端消費市場不放。

第三次,智能手表帶來的沖擊。

相比前兩次沖擊,這一次我們很多人將親身見證。蘋果、三星、華為等國內外通訊行業巨擘都在智能手表上傾注不少精力,除了不斷搶占傳統手表的市場以外,智能技術迭代更新的速度也是非常之快,甚至讓人眼花繚亂,應接不暇。

這次沖擊主要源于通訊技術或網絡技術的巨大進步,對于鐘表行業而言,不管是傳統的鐘表銷售渠道,還是人們對手表功能的認識,都有了一個嶄新的突破。瑞士鐘表行業如何有效應對這次沖擊,當然還是要堅持“錯位發展”的思路不變,至于結果如何,我們繼續拭目以待。

不過,即便在疫情影響的情況下,部分定位精準的瑞士鐘表大牌,依然在逆勢上調手表價格,由此可以對歷經風浪洗禮的瑞士大牌的淡定和泰然可見一斑。