必須承認,勞力士的創新意識曾經是鐘表界中最強烈的一個,其專利之多確實無人能出其右,但為何到今天卻讓大家產生保守的感覺?其實因為一項成熟的技術,確實可以延綿多年而不衰,直到它真正的對手出現。我認為3135的真正對手已經出現,那就是8500,我會力圖在技術層面證明這一點,希望持反對意見的各位能全力反駁,讓我們滿是作業的論壇有點溫度。

讓我們抓住重點,排除那些相比次要或者偏好性的因素,外形、色彩、背透等等,就機芯技術、材料、工藝方面,將3135與8500進行比較,根據你最后一篇的發表,我們是否可以把爭論的焦點歸結為:

1. 紅輪與DLC黑化工藝

2. 單發條盒與雙發條盒

3. 兩者的游絲

4. 杠桿擒縱與同軸擒縱

5. 擺頻差異

讓我們先集中探討這幾個硬性問題。

1. 紅輪與DLC黑化工藝,DLC工藝到底有沒有實用價值

為此我查閱了些資料,并認為,DLC目前是一項比較成熟的技術,能實現既如金剛石般耐磨又如石墨般順滑,具體信息見:

http://www.hlcs.com.cn/thread-17228812-1-1.html[/url]

無庸置疑,這項技術在很多工業領域已被廣泛應用,并獲得良好的效果,首先可以證明DLC確實并非噱頭。我們不能一邊贊嘆ROLEX1955開始采用的"紅輪"有多么優秀,一邊說OMEGA使用DLC工藝只是華麗的裝飾,這既不客觀,也不公平。

8500系列機芯在發條盒、擺輪和部分關鍵螺絲上使用了DLC技術。發條盒DLC處理對提高上鏈效率,以及提升動力輸出方面效果顯著,因為DLC處理后的發條盒,對發條盤上下面的摩擦阻力被大大降低,發條的收縮和擴展幾乎不會受到額外的摩擦,既提高了上鏈效率,又提高了動力輸出效率,相比ROLEX機芯的"紅輪"技術只運用于自動上鏈齒輪組,效果更全面,因此8500的自動上鏈效率高達1:3.8,而ROLEX3135機芯為1:3.5。在實際使用中,即使你每天坐辦公室僅做室內活動,機芯也不會停擺。擺輪和螺絲的DLC處理,更多是為了持久耐用,防止侵蝕。

2. 單發條盒與雙發條盒

8500機芯整體結構設計得相當巧妙,在有限的空間,要增大動力,實用雙發條盒是唯一的途徑,因為不僅發條盒的直徑可以更小,厚度亦可以更薄,同時,使兩個發條盒和中間的鏈接齒輪都能上下兩端安裝寶石軸承,而3135的發條盒及齒輪組為單寶石軸承并用螺絲緊固,相比而言,抗震性、阻力特性、耐久性均不及8500的設計,詳見:

8500機芯詳細資料圖冊: http://www.hlcs.com.cn/thread-17211918-1-1.html

3135機芯拆解圖: [url=http://www.chronometrie.com/rolex3135/rolex3135.html]http://www.chronometrie.com/rolex3135/rolex3135.html

有關雙發條盒故障率高于單發條盒的提法,我首先同意酋長同志的計算,但你可能忘了發條盒不是噴氣發動機,其完全不進行保養的壽命也比機芯本身要高N倍,即使是因為外力沖擊,能損壞8500雙發條盒中任何一個的沖擊,一定也能損壞3135的單發條盒。

因此就發條盒而言,8500的雙發條盒儲存能量更高,更節省空間,同時因上下雙向軸承固定,DLC黑化耐磨損、自潤滑工藝,總體上遠超3135的設計。

3. 兩者的游絲

硅油絲和藍游絲,已經爭論多時,你說色澤上毫無疑藍游絲更美觀我同意,但勞沒有背透,去勞服你也看不見,只能意淫它在里面,所以你這說優勢不存在,至少8500可以看到游絲的呼吸。

有關工藝,藍游絲拉絲本身就是數控的,ROLEX也一度是自動化水平最高的瑞士表生產商,你不能因為今天OMEGA的自動化水平趕超了就說失去了靈魂,這也是為什么ROLEX總是被與OMEGA相提并論的原因:他們都是工業化制表的典范,只是他們技術工藝領先,質量高而已,本質與你說的廉價表在生產方式上確實沒有本質區別,所以你真的不要說ROLEX和OMEGA是機械藝術品,PP,AP他們要笑了。這也是ROLEX為什么不能進愛表族第一排的根本原因,很科學的歸類法。

就游絲本身,相關具體物理參數我們無法獲得,或者需要很久后才能看得到實用結果,因此過多評論也無意義,我依然堅持因為光刻法的高精度,而方便實現更高走時精度及位差的觀點,而且硅油絲完全無磁性,而藍游絲是順磁性,如果遇到極強磁場還是有受磁可能。所以總的來說,硅游絲更優秀。

4. 杠桿擒縱與同軸擒縱

這部分應該說最有意思,也最有探討的空間,已經說過的不再重復,就你提出同軸能量消耗更大的觀點,我的分析如下:

同軸擒縱設計的核心目標有兩點,一是降低摩擦系數,減少摩擦面積,從而降低磨損,延長維護周期,減少因滑動摩擦導致的能量損耗,二是提高推動擺輪的效率,將滑動斜側向推動改進為正向推動。

根據OMEGA提供的官方數據,同軸擒縱的摩擦行程只有原來傳統杠桿擒縱機構的1/16,此數據應當非常可靠,只需進行簡單的幾何計算即可得出。在摩擦系數相當的前提下,同軸擒縱的摩擦力大致約為杠桿擒縱的1/16,應當說第一個目的已經實現,同軸擒縱本身不可能比杠桿擒縱能量損耗更大。

由于將滑動斜側向推動改進為正向推動,發條的能量傳遞給擒縱叉和擺輪的效率更高,根據下圖我們可知:

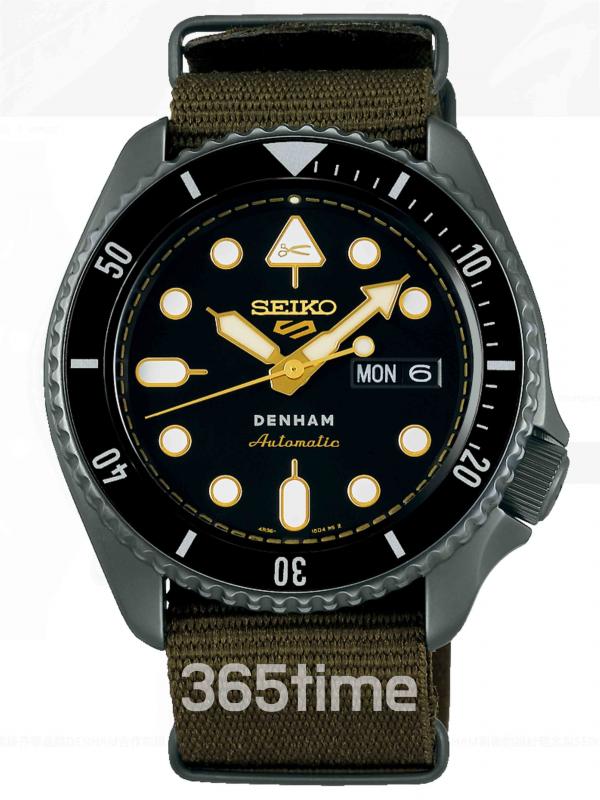

X = ROLEX Cal.3135

Escapement 擒縱方式: Co-Axial 同軸; traditional 傳統(杠桿式)

Winding speed per hour 自動上弦效率(每小時普通運動能帶來的走時時長)

Av.autonomy 動力儲存

Regulating-power 擺輪 功率

Usable energy 可用總能量

其中Regulating-power為擺輪平均功率,單位為µW 微瓦,1µW = 0.000001W

在旋轉系統中,功率與力矩和角速度有關:

故此時平均功率為

.

.角速度

力矩

。

。雖然8500的擺輪頻率為3.5Hz=1秒鐘往復7次擺動,3135為4Hz=1秒鐘往復8次擺動,也就是說8500擺輪的旋轉角速度小于3135,為3135擺輪的0.875,由于其功率為3135的310µW/299µW=1.036789297658863倍,由此可以推導出,8500的擺輪接受擒縱輪傳遞過來平均力矩為3135的1.184902054467272倍,也就是說,8500的同軸擒縱系統相比3135的杠桿擒縱系統,多輸出了18.5%的力矩,這增加的部分,便是得益于同軸擒縱系統將滑動斜側向推動改進為正向推動的效果。

很多人可能還忽略了一個事實,這也許是同軸擒縱設計時的意外收獲,那就是:擺輪的擺幅上限,相對于杠桿擒縱大幅增加,讓我們來看看原理:

傳統的杠桿擒縱

同軸擒縱

傳統杠桿擒縱一直有個原理性困擾:擊擺,如下圖所示:

杠桿擒縱系統中,由于擒縱叉限位釘的安裝位置,導致擺輪擺幅最高只能擺到大約330度,假如擺動幅度再提高,那就會發生“擊擺”,“擊擺”也叫做“撞擺”,是擺輪上的沖擊釘(圖中C)撞到擒縱叉喇叭口外側(圖中R)的一種現象,“擊擺”有間歇的和長時間的,長時間的“擊擺”同時會產生馳騁般馬蹄狀表音,伴隨手表眼看著走快。

也許喬治.丹尼爾斯在發明同軸擒縱時并未想到,同軸擒縱由于擒縱叉不在擒縱輪——擺輪的直線上,而是放在一側,他的發明順道解決了困擾鐘表界很久的擊擺問題,使擺輪的擺動上限不再限于330度,理論上甚至可以達到350度。

3135的杠桿擒縱,為了保留安全余量,擺輪擺幅一般在300度以下,而8500同軸擒縱,正常擺幅都在330左右,我們知道,除頻率外,擺輪擺幅同樣是衡量機芯性能的重要標準之一,擺幅越大,同頻率下角速度越高,抗震性能越佳,持續運行穩定性越高。

讓我們來看看8500發布時,OMEGA提供的有關說明信息節選:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

... 研發者的目標就是將整個齒輪傳動鏈中摩擦損耗降低至最少,可以均衡的輸出旋轉力矩和動能,這樣擺輪的擺幅波動可以減少至5.4個百分點,在鐘表制造中是極其出色的成績,因為通常平均值到百分之十就是頂級產品了。全新擺輪有DLC鍍膜和38度彎臂設計,目的是增重,增加轉動慣性矩,原來2500同軸機芯的慣性量只有9.4,8500芯增加到21(單位毫克*平方厘米),大大提高了運行穩定性。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

通過以上淺顯粗略的分析和計算,OMEGA的說明內容不是吹噓,是真正成熟同軸擒縱應該達到的效果。

5. 擺頻差異

通過之前的分析,雖然說明了擺輪的頻率并非其性能的唯一指標,擺幅和運動慣量同樣重要,但這里我還是想分析一下為何8500的同軸擒縱,要采用比較怪異的每小時25200次擺動頻率。

我們在此仔細看看同軸擒縱的原理:

需要些想象力:

步驟1,現在擺輪正逆時針轉動,擒縱輪被擒縱叉左邊的進入棘爪F卡主不能轉動,雖然你看不見擺輪,圖上擺輪滾軸I即擺輪的軸;這個旋轉的過程,將使擺輪滾軸I下方的紅色寶石(擺釘),開始帶動擒縱叉轉動,擒縱叉現在開始逆時針轉動,由于杠桿作用,現在進入棘爪F開始向下方移動,直至完全與擒縱輪a齒分離,由于擒縱輪上有通過齒輪系傳遞來的發條動力,分離后瞬間,擒縱輪將因為沒有阻礙,開始高速逆時針旋轉。

步驟2,擺輪繼續順時針旋轉,馬上要發生的,是同軸擒縱構思最奇妙的地方:擺輪地盤上不僅有擺釘,還有安裝有一個特殊的寶石:滾軸棘爪J,奇妙的地方在于:擺輪旋轉的速度,要與擒縱輪被松開后旋轉的速度匹配,擒縱輪旋轉的線速度還應該比滾軸棘爪J稍快,上圖所描繪的時機,擒縱輪b齒要剛好趕上滾軸棘爪J,并在它的背后使勁推上一把。這一過程,就是擒縱輪給擺輪輸送能量的過程。

在描述后面的步驟前,我們需要繼續想象下去:擺輪繼續順時針旋轉,繼續通過擺輪釘驅動擒縱叉逆時針旋轉,然后往下看:

步驟3,先不要管這幅圖,我們的擺輪繼續順時針旋轉,擒縱輪c齒將與擒縱叉的離開棘爪H碰撞,擒縱輪被擋住停止旋轉。

到此,擒縱系統完成了一次,由縱至擒的過程。

然后我們再看上圖,擺輪被游絲的力量帶回來,開始逆時針旋轉,此時擒縱輪依然被卡主不能旋轉,又一個神奇的時刻:上一步驟圖中的滾軸棘爪J,此時要剛剛好錯開擒縱輪齒,否則擺輪就要被卡死了,當然,這就是為什么同軸擒縱被設置為目前8個齒的特殊幾何機構的原因。

滾軸棘爪J成功躲開擒縱輪齒后,擺輪釘與擒縱叉開始觸碰,帶動擒縱叉順時針旋轉,離開棘爪H開始移動,直至與擒縱輪c齒分離,擒縱輪失去阻擋,再次開始高速逆時針旋轉。

步驟4,擺輪繼續逆時針旋轉,擒縱輪上層齒輪的d齒開始撞擊擒縱叉中部的杠桿脈沖石G,通過杠桿作用,將力量由杠桿脈沖石G帶給擒縱叉,又由擒縱叉傳遞給擺輪釘,從而把能量傳遞給擺輪。

同軸擒縱運行解析動畫:

[全屏欣賞 提醒:Flash中可能包含不安全內容]

經過對同軸擒縱工作原理的描述,我們發現其具有的幾個特點:

1)同軸擒縱輪可能只能設計為8齒齒輪,否則在步驟1和3可能會發生擒縱輪與棘爪寶石反向碰撞的問題,那就白搭了。

2)在步驟2和4,擒縱輪的輪齒需要追上棘爪寶石,并推他們一把,這里有個安裝精度匹配的問題。

3)同軸擒縱輪直徑小,只有8個齒,匹配擺輪頻率需要相比杠桿擒縱輪兩倍以上的高轉速。

手頭沒有合適的工具來做實驗,只能全憑想象,8500機芯采用每小時25200次"怪異"的擺動頻率,可能與上面三個原因有關,這也是2500A和B的血淚換來的寶貴經驗,有人可能問,為什么頻率是3.5Hz而不是3.6或者3.7Hz?這是為了更好的匹配齒輪齒數。

因此我不同意從28800降頻至25200是因為磨損更高問題,2500AB偷停的真正原因非常復雜,是好幾個問題的綜合結果。

杠桿擒縱每次由"擒"轉"縱"的過程是由擒縱叉上單獨一個棘爪完成,棘爪寶石松開卡住的擒縱輪緊接著就被該棘爪推動。

而同軸擒縱每次由"擒"轉"縱"的過程是由兩個不同的棘爪寶石完成,當一個負責"擒"的寶石松開擒縱輪,由另一個寶石接受"縱"的能量。這要求擒縱叉、棘爪寶石、擺輪擺丁和滾軸棘爪以相當高的精度裝配,不如杠桿擒終裝配精度的容差大。

機械系統在設計時必須要考慮允許一定的加工和裝配容差,因為長期運行的磨損、外界的碰撞或震動,多少會改變零件的安裝位置和狀態,要求精度太高的結果就是系統受擾后停止工作。

也許正是這個原因,同軸擒縱的機械原理決定了:頻率越高,其要求各零件的裝配精度越高,允許的工作容差越小。這里需要找到一個平衡點,讓同軸擒縱擁有與杠桿擒縱相似的容差性,又不至于頻率過低。

理論上,沒有完美的系統,所謂魚與熊掌不可兼得,就目前現有的結構設計而言,同軸擒縱在能量傳遞效率、摩擦阻力、對潤滑油的依賴等方面,明顯好于杠桿擒縱,但同時有加工裝配精度要求高、允許工作容差小的問題。

為了彌補頻率的降低,8500的設計師們增大了擺輪的的質量,以更高的運動慣性提升擺輪系統的運行精度與抗干擾性。

評估擺輪的性能值就是擺輪 功率,擺輪 功率的計算前面我們已經提過,由旋轉力矩與角速度決定,擺輪質量越高旋轉力矩越大,而角速度由頻率與擺幅決定。

8500的擺輪 功率為310微瓦,而3135是299微瓦,雖然8500頻率較低,但擺輪綜合性能相比3135提升4% 。

67個回復